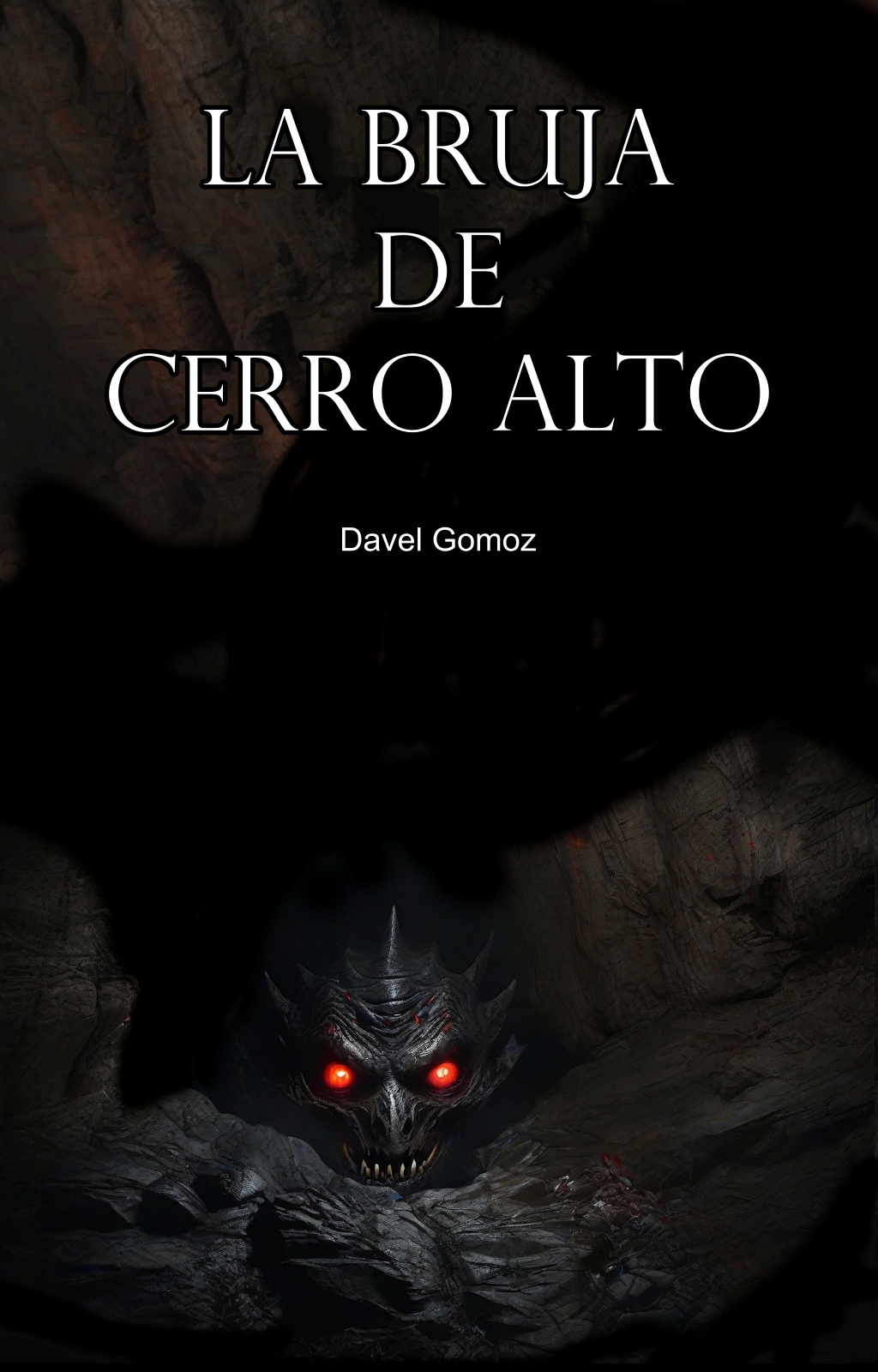

Un médico ambulante visita un pueblo marginal del estado de Veracruz por una extraña enfermedad que aqueja a los niños de la comunidad. Sin embargo, pronto descubre una amenaza extranormal que proviene de la siniestra montaña junto al pueblo.

Libro de terror ambientado en México, inspirado en el estilo del escritor H.P. Lovecraft

Disponible en: La bruja de Cerro Alto | WATTPAD